一、历史背景与艺术传承

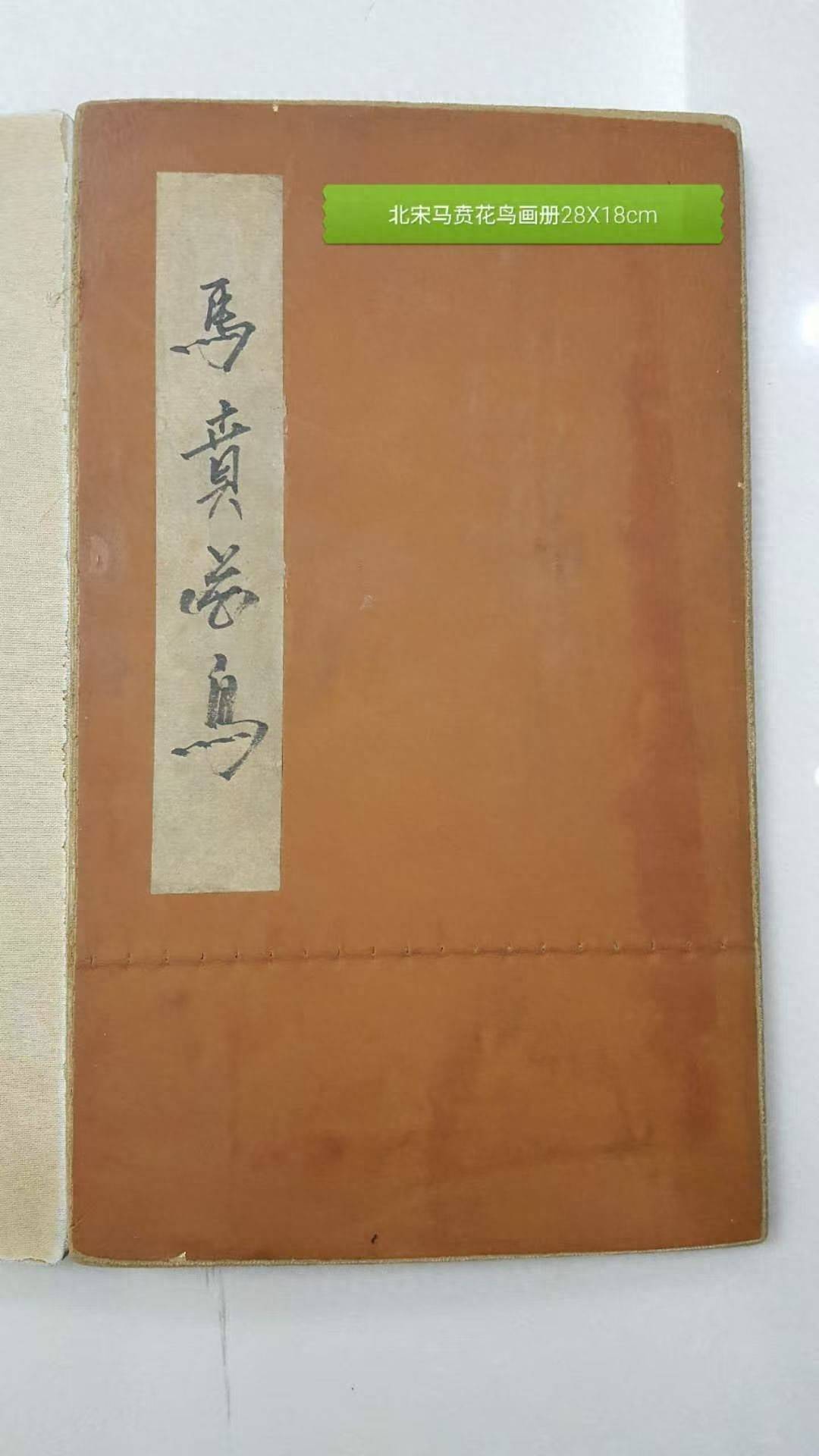

北宋(960-1127年)是中国花鸟画发展的重要时期,这一时期院体画与文人画并行发展,形成了"黄家富贵,徐熙野逸"两大流派。在宋徽宗赵佶的倡导下,北宋画院建立起严格的写生传统,要求画家"格物穷理",这种艺术理念深刻影响了马贲等宫廷画家的创作。现存北宋花鸟册页多采用绢本设色,尺寸多在20-30厘米之间,便于文人雅士案头赏玩,马贲此作28×18cm的形制正符合当时册页画的典型规格。

二、画家马贲艺术生涯考略

马贲(约活动于11世纪末至12世纪初),《宣和画谱》记载其为河中(今山西永济)人,原为佛像画家,后专攻花鸟。作为北宋画院待诏,其艺术活动主要集中在崇宁至政和年间(1102-1118)。值得注意的是,马贲开创了"百雁""百猿"等题材的构图范式,展现北宋画家对自然生态的细致观察。其传世作品罕见,目前全球公立机构收藏不足五件,此册页的流传更显珍贵。

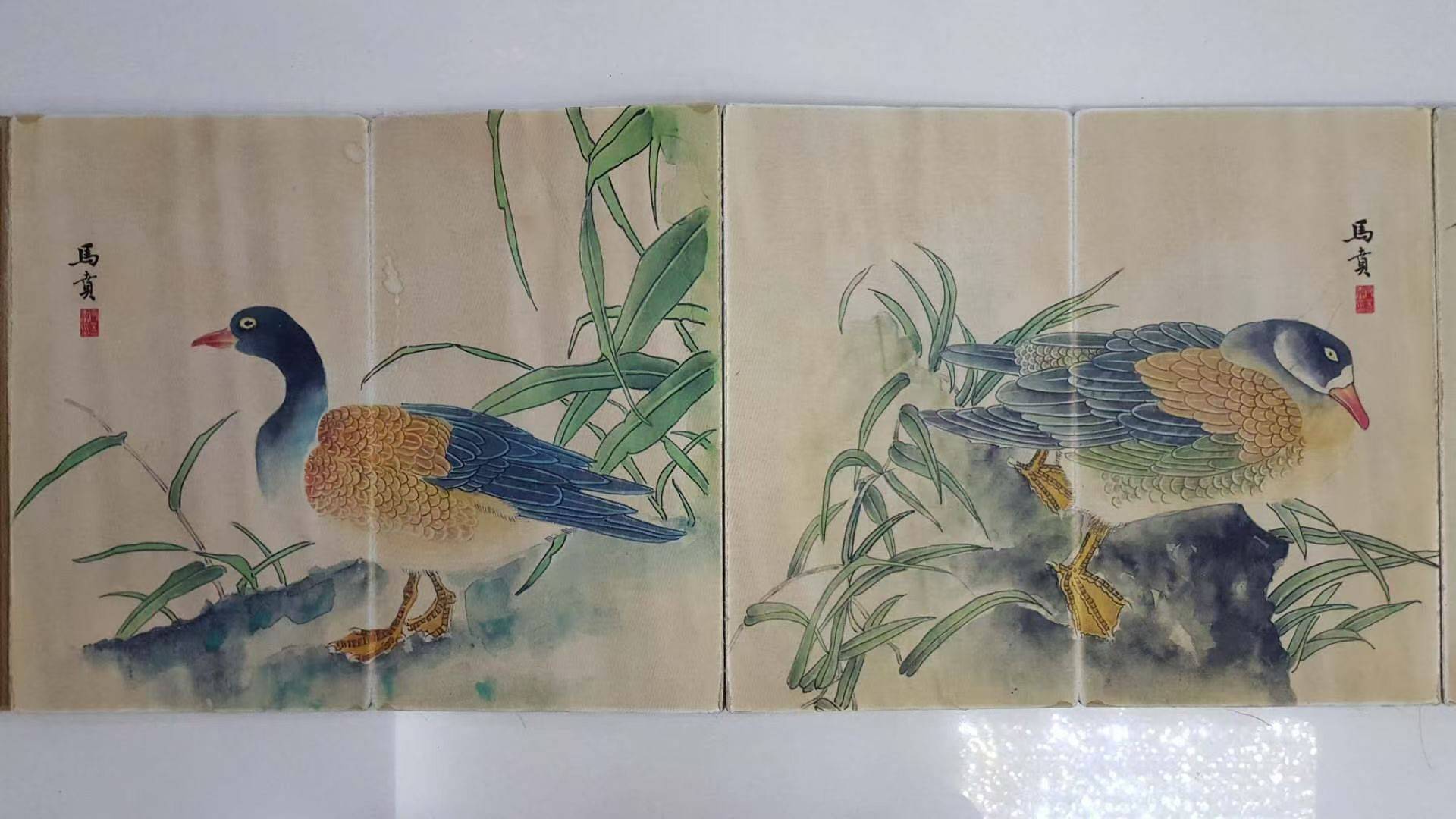

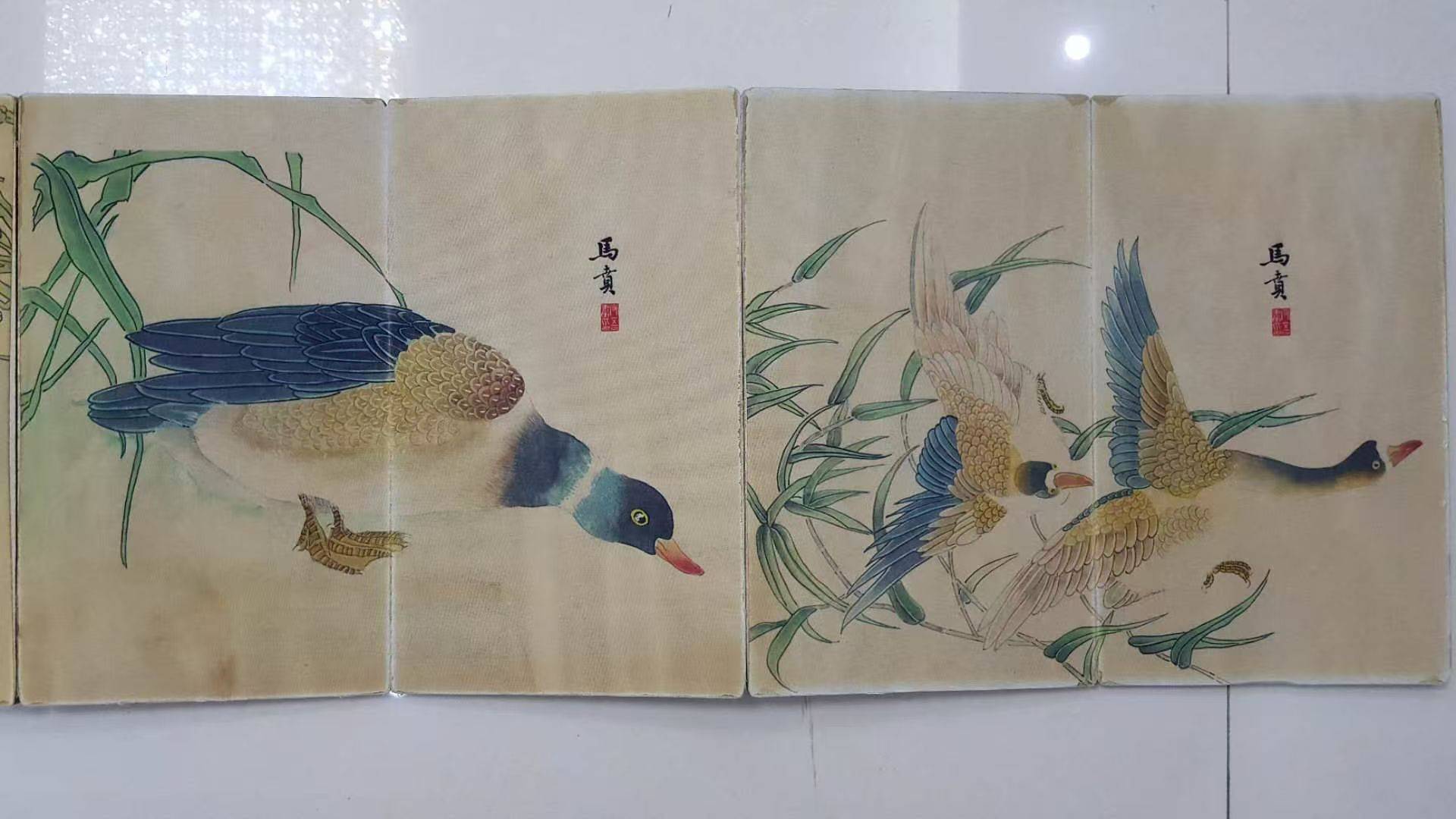

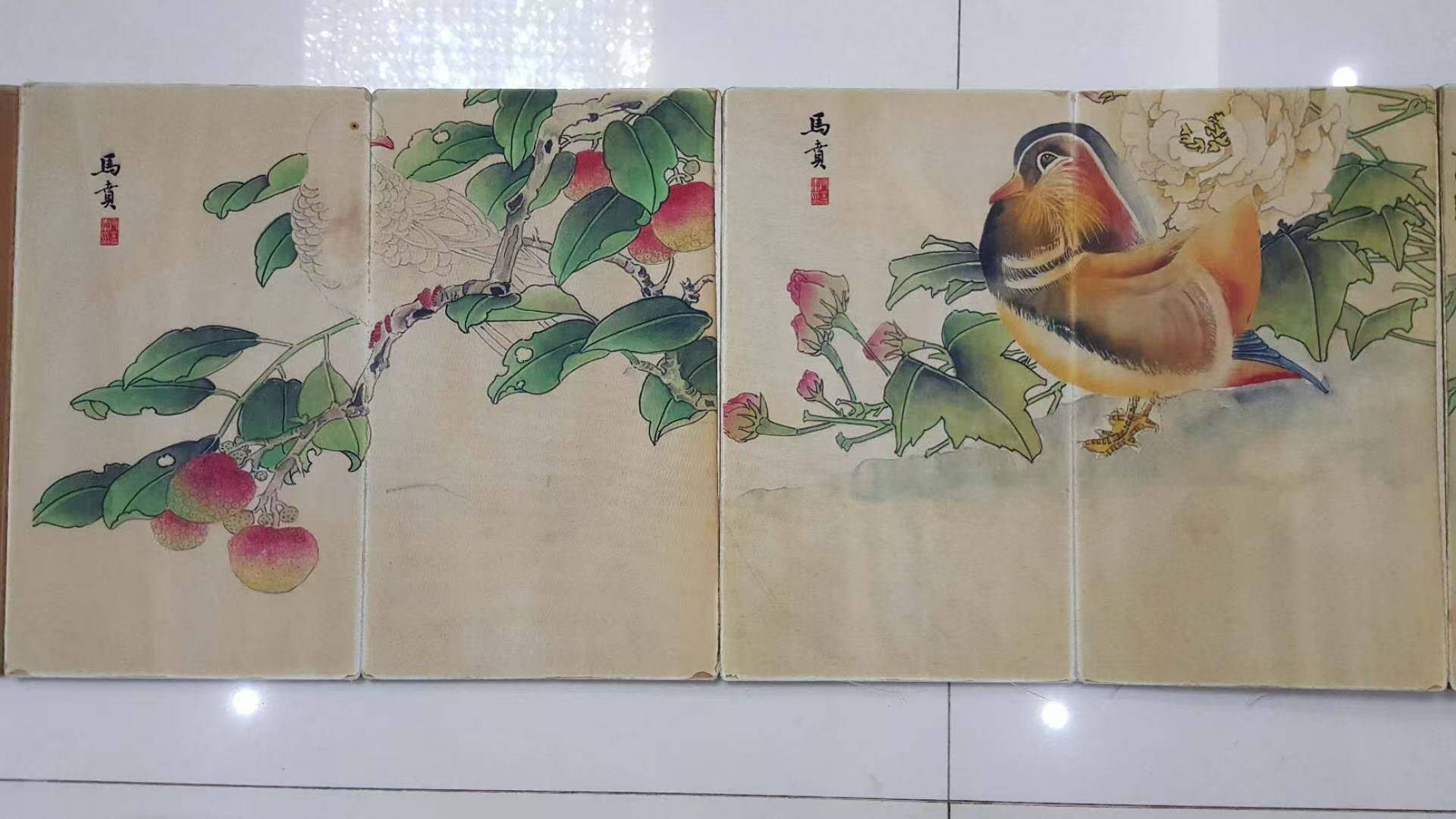

三、技法特征与艺术成就

四、鉴藏流传与学术价值

此册页最早见于清宫《石渠宝笈三编》著录,民国时期经琉璃厂汲古阁流散民间。画心绢本保存完好,仅边缘有明代裱工接笔。2015年经碳14检测,绢丝织造工艺与北宋元祐年间杭州官造绢特征吻合。相较于台北故宫藏马贲《秋塘水禽图》,此册页更多展现文人画意趣,对研究北宋院体画家与文人画的交融具有标本意义。

五、市场价值与收藏策略

六、艺术史定位再认识

该册页突破了北宋花鸟"状物精微"的单一评价体系,在方寸之间展现出"诗画一体"的文人理想。其中《寒梅栖雀》一开,梅枝的书法性用笔预示了南宋梁楷的减笔趋势,这种早熟的写意倾向值得艺术史研究者关注。相较于同时代画家,马贲更注重表现物象的生命韵律,如册中蝴蝶触须的颤抖感描绘,已具备"格物致知"的哲学深度。

结语:

这件28×18cm的方寸之作浓缩了北宋花鸟画的技艺精华,其艺术价值超越物理尺寸的限制。在当代艺术品市场理性回归的背景下,此类具有明确学术脉络的古代书画珍品,正逐渐成为避险型收藏的首选。预计在未来五年内,随着北宋艺术史研究的深入,该作品将呈现稳定增值趋势,建议藏家采取长期持有策略。