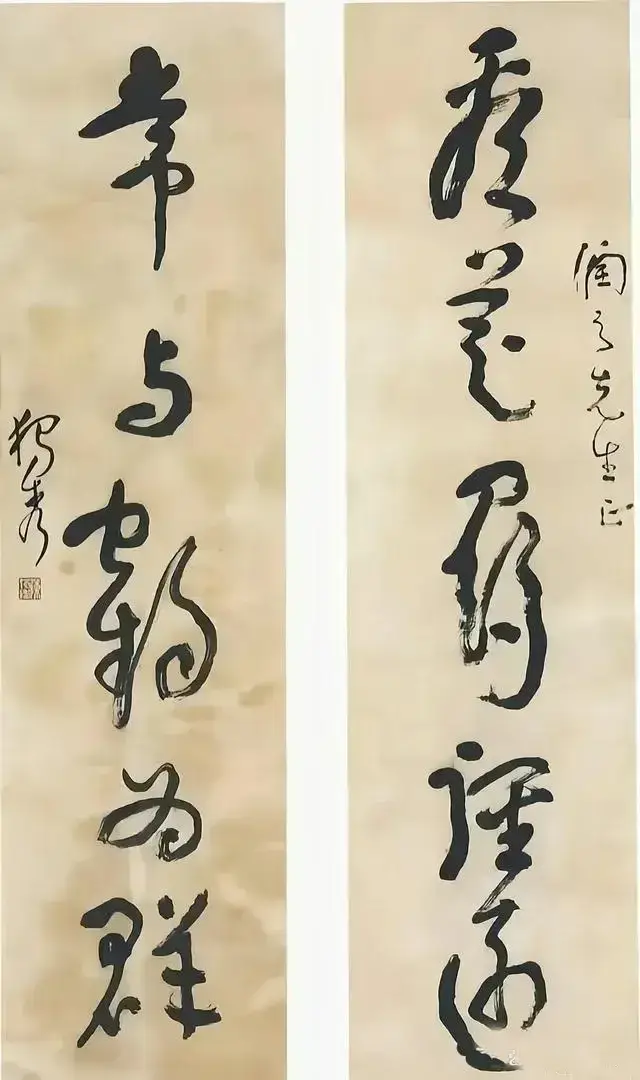

1916年,陈独秀担任北京大学教授期间,他不仅提倡民主与科学,还具有非凡的眼光,曾为青年毛泽东题写了一幅草书对联:“看花寻径远,常与鹤为群”。这幅难得一见的对联,以其双关的用词和高超的书法,被誉为陈独秀书法中的天花板。

通常我们见到的对联多用楷书、行书或隶书书写,草书的出现颇为罕见,这幅对联的出现,打破了常规,给我们带来了视觉上的强烈冲击。

这幅对联在字形设计上独树一帜,展现出瘦长而高挑的风格,如“看”字的挥洒自如和从容的笔法中,还巧妙地融入了飞白的效果,显示出作者控制笔触的高超技巧。而每个字的最后一笔都带有内敛而含蓄的美感,“花”字的点睛之笔尤其令人赞叹。

“寻”字写法尤为难得,构造上部狭窄而下部宽阔,形成了一种视觉上的跌宕起伏,增强了字的造型感。“径”字的左边像是探索的人形,而与“远”字的链接处展现了张力。“常”字的竖笔坚定有力,显示出深厚的书法底蕴。“与”字虽小,却精致入微;“鹤”字左高右低,形成鲜明对比。“为”字的简化使得整体更加精炼,“群”字左右对称,展现出中正平衡之美。

对联内容上看,也是有出处的,出自唐人诗句,内容为“看花寻径远,常与鹤为群”,通常情况下用来形容品德高尚的贤人之事,就连朋友都是非常高尚,而且很有能力,很出色,优秀的人。“常与鹤为群”最早出自唐代江全铭《还故居》,内容为“路入丰溪上,超然绝世氛。懒寻书作伴,长与鹤为群。千虑净如水,一身闲似云。梅花领幽赏,疎雪隔帘分。”,从这幅对联内容上看,也让人感觉到是一种意味深长,可见,陈独秀,也是对青年毛泽东给予一种深深的厚望。

虽然陈独秀不专以书法家身份示人,但他的书法实力令人敬佩,特别是这幅草书对联,更是一件难得的佳作。