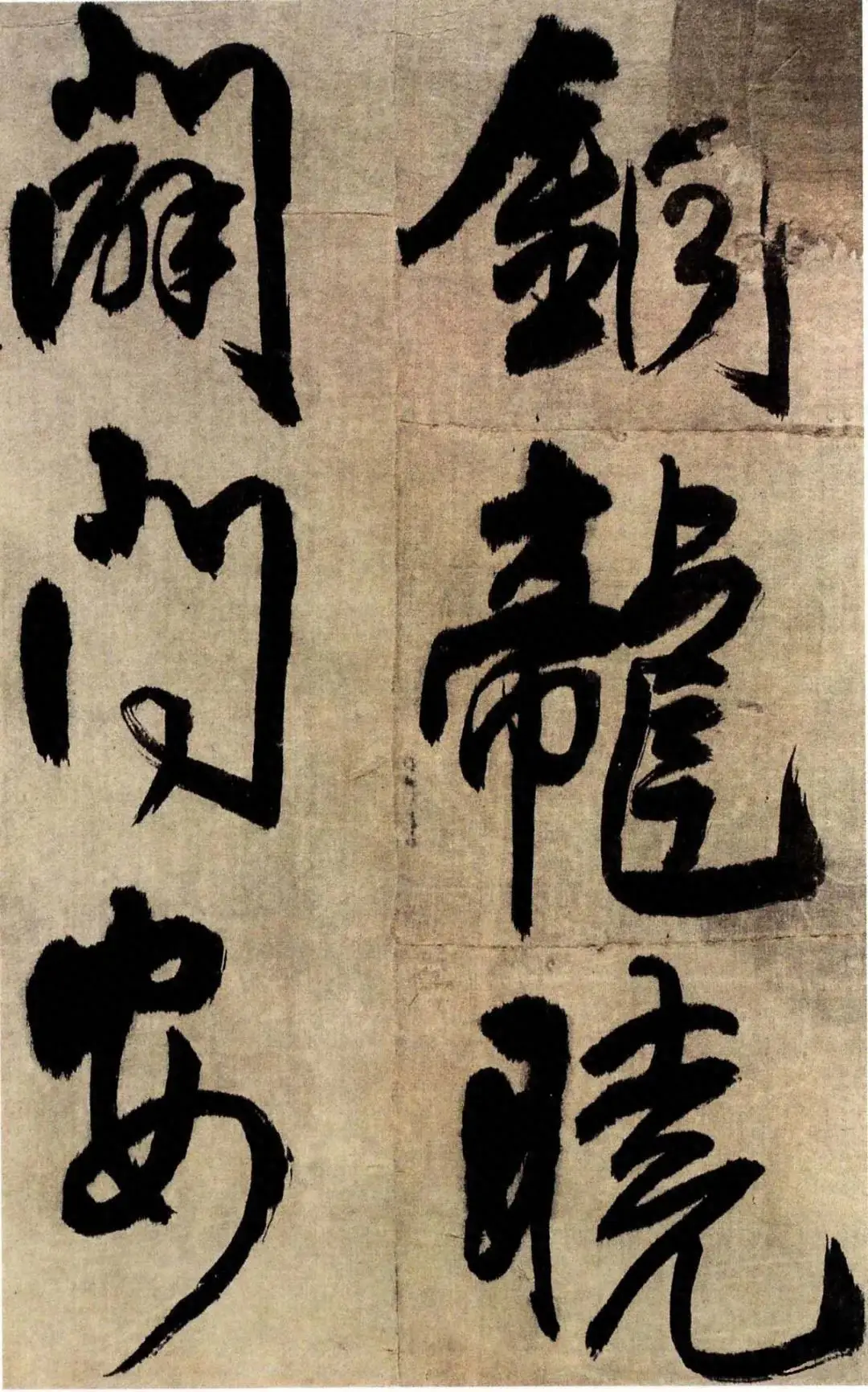

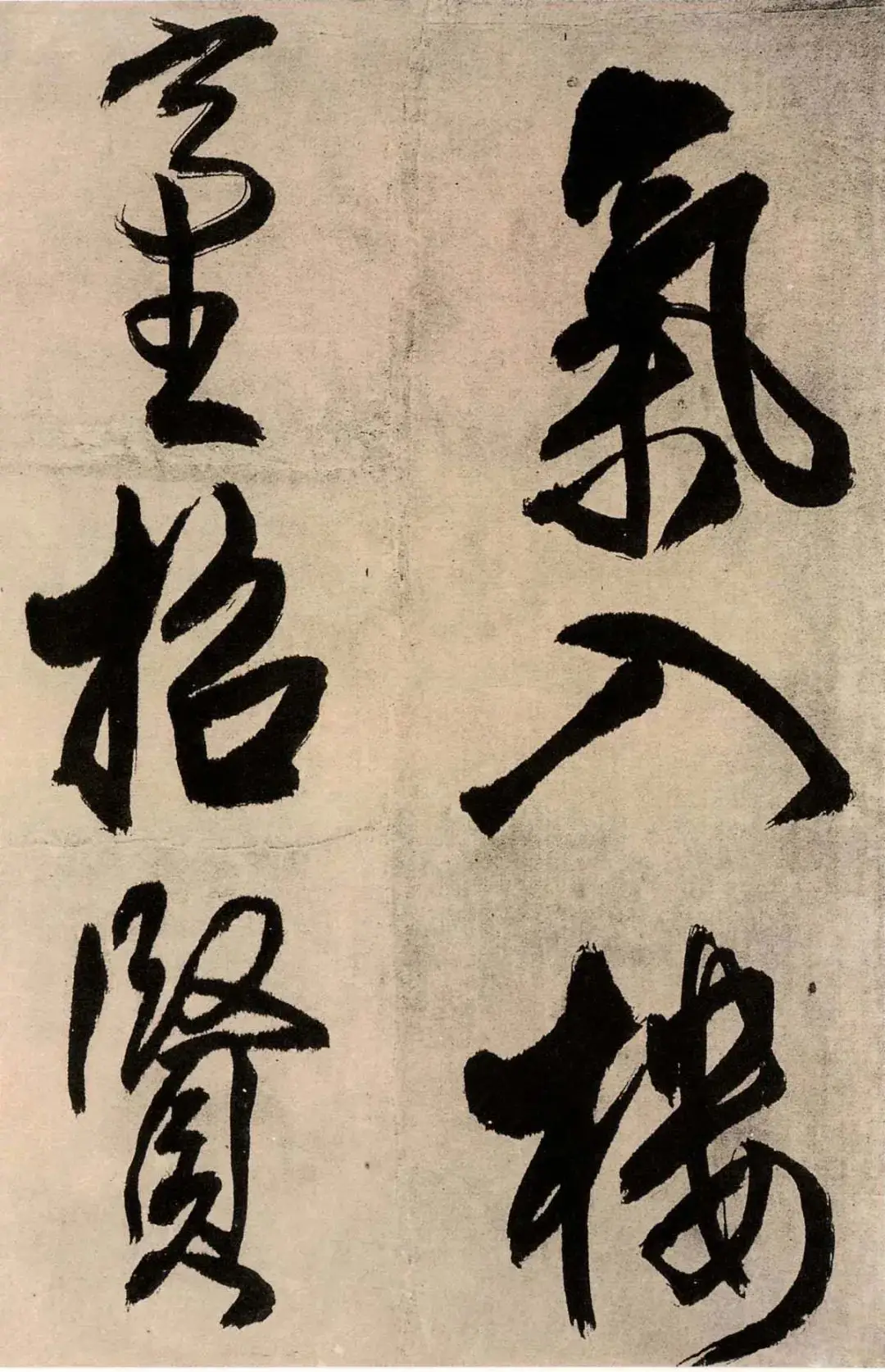

王铎(1592—1652),字觉斯,号十樵,河南孟津人,明末清初书法大家。他早年师法钟繇、王羲之,中年后融合颜真卿、米芾之长,形成雄奇跌宕的独特书风。《七律铜龙晓》作于顺治八年(1651年),时年60岁,是其生命最后一年的作品,现藏于河南博物院。

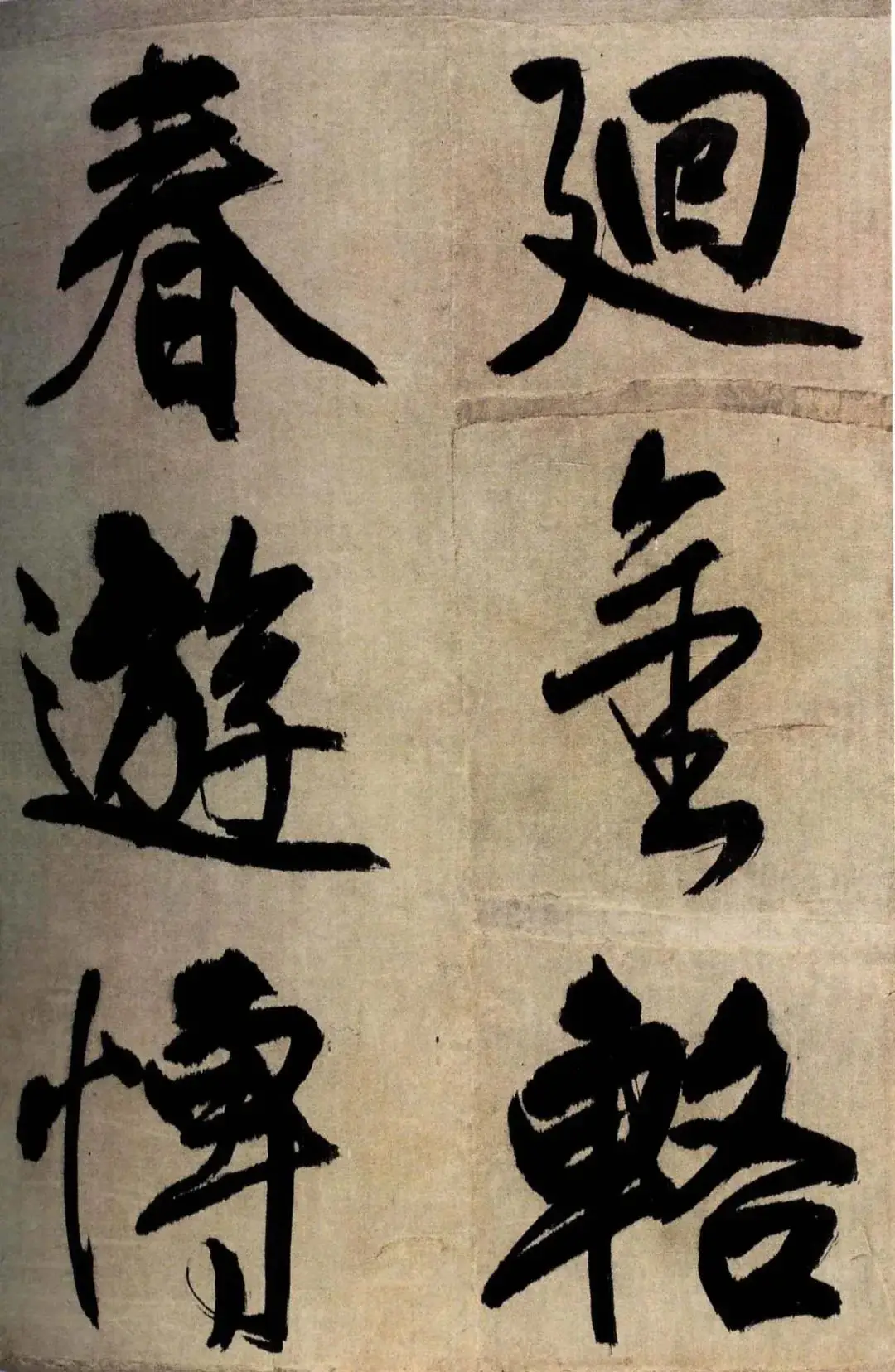

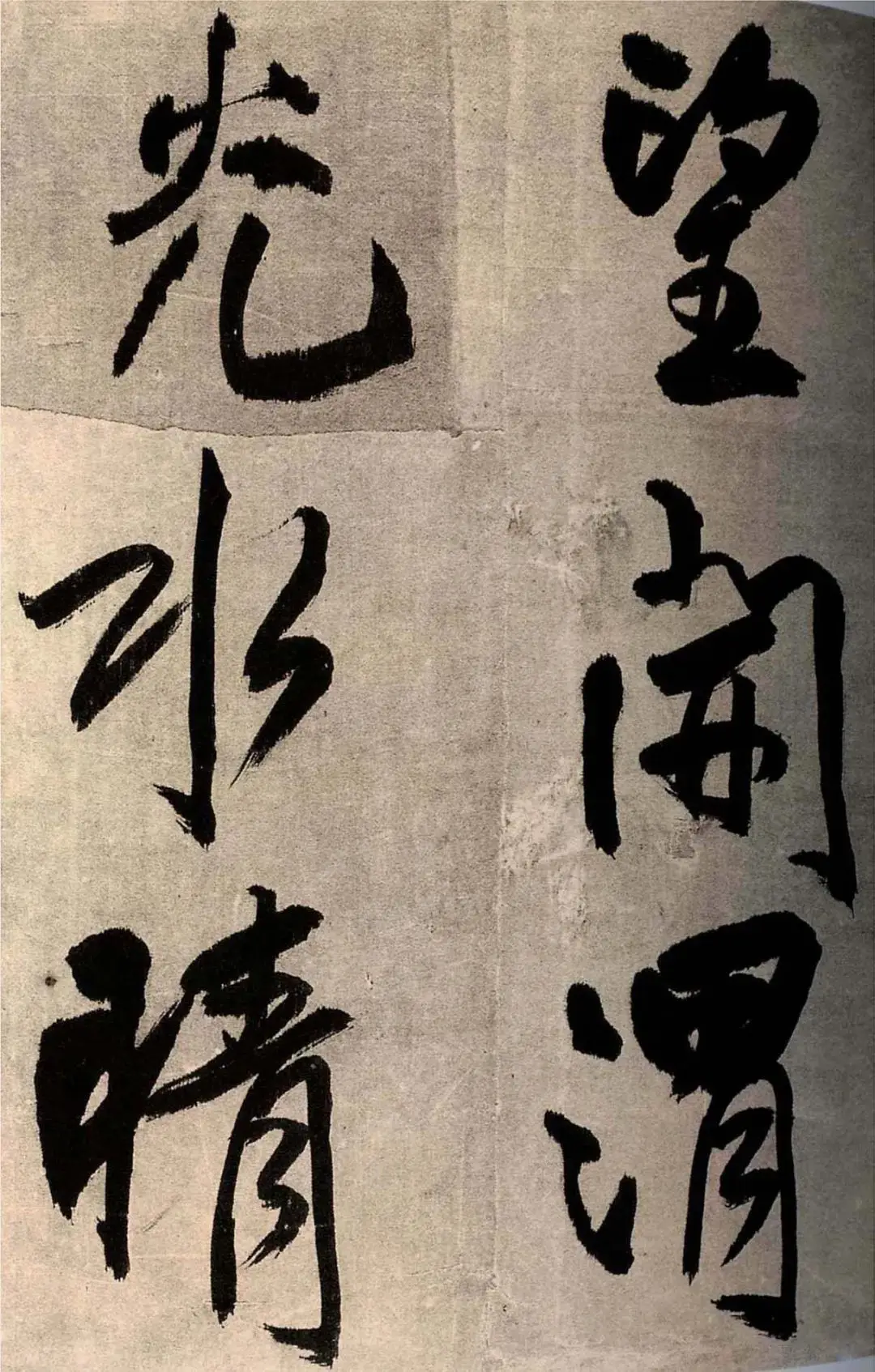

此作书写唐代佚名诗,内容涉及宫廷礼仪与文人抱负,如“铜龙晓辟问安回,金辂春游博望开”,暗含王铎晚年的复杂心境。相较于他早年狂放的行草,这幅作品笔意趋于平淡,线条苍劲修长,透露出历经沧桑后的内敛与从容。

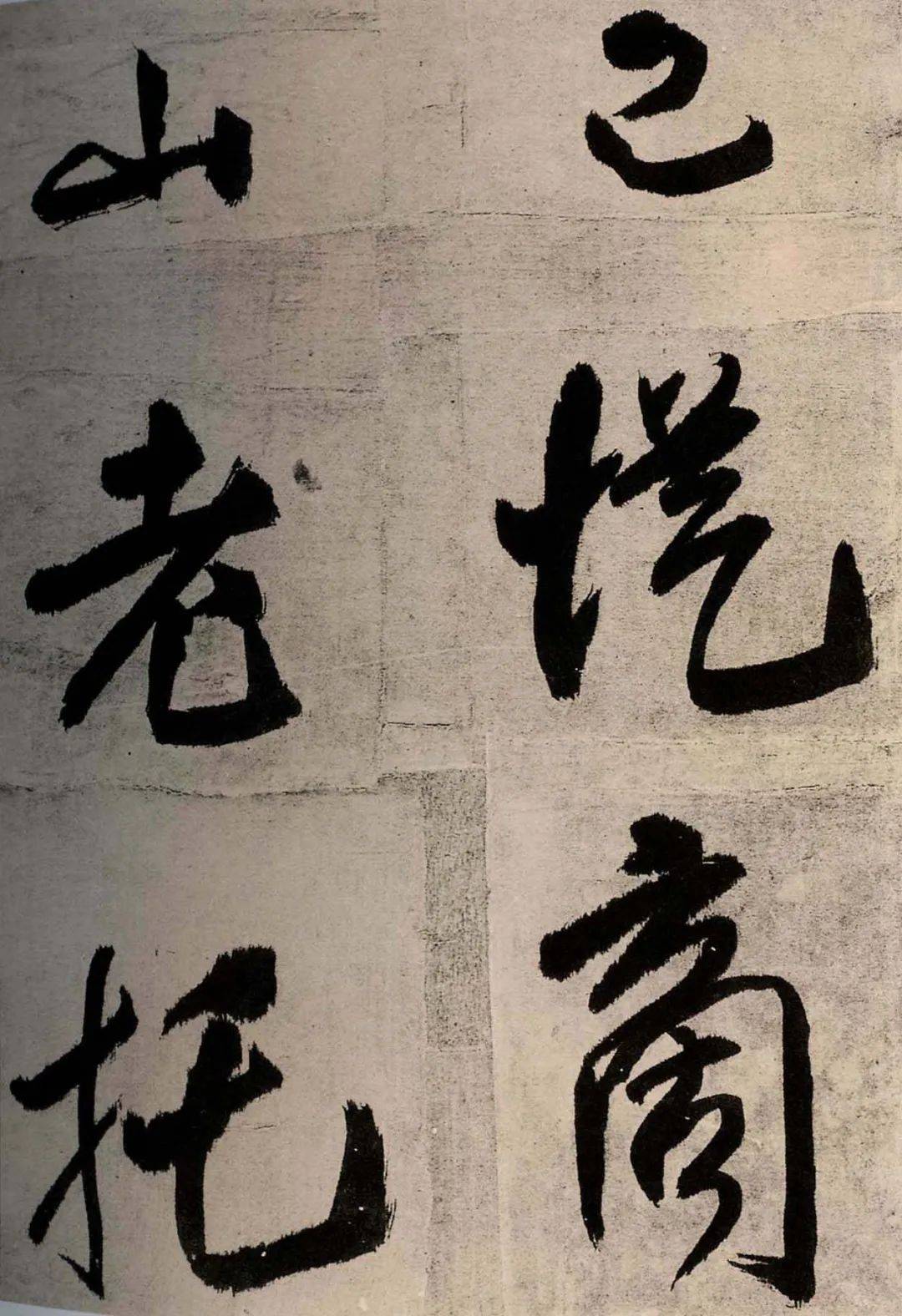

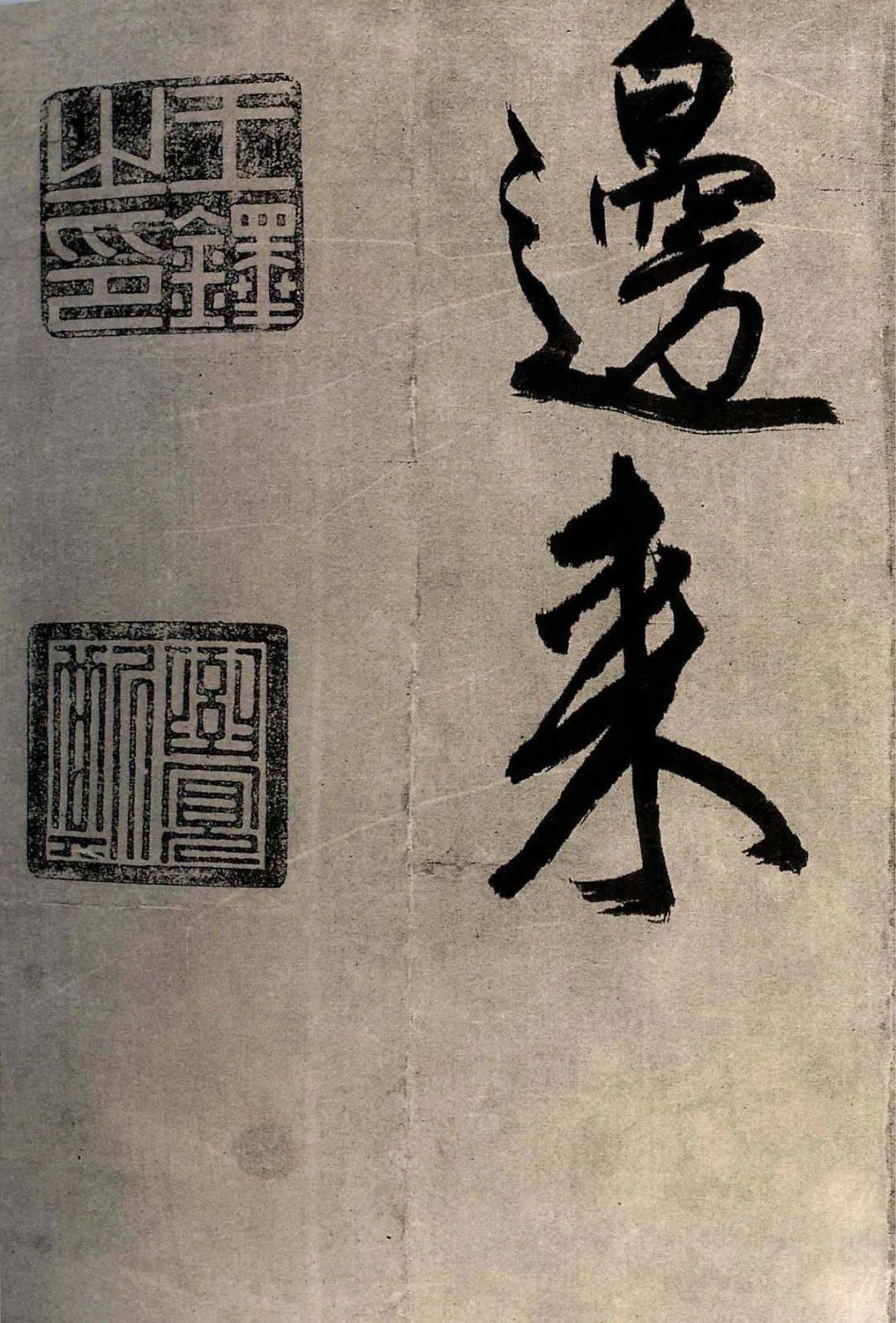

王铎早年书法以“遒劲逼人”著称,结字险绝,章法动荡。然而,《七律铜龙晓》却呈现出截然不同的风貌——结字舒朗,行笔稳健,少了往日的激烈冲突,多了一份平和悠远。

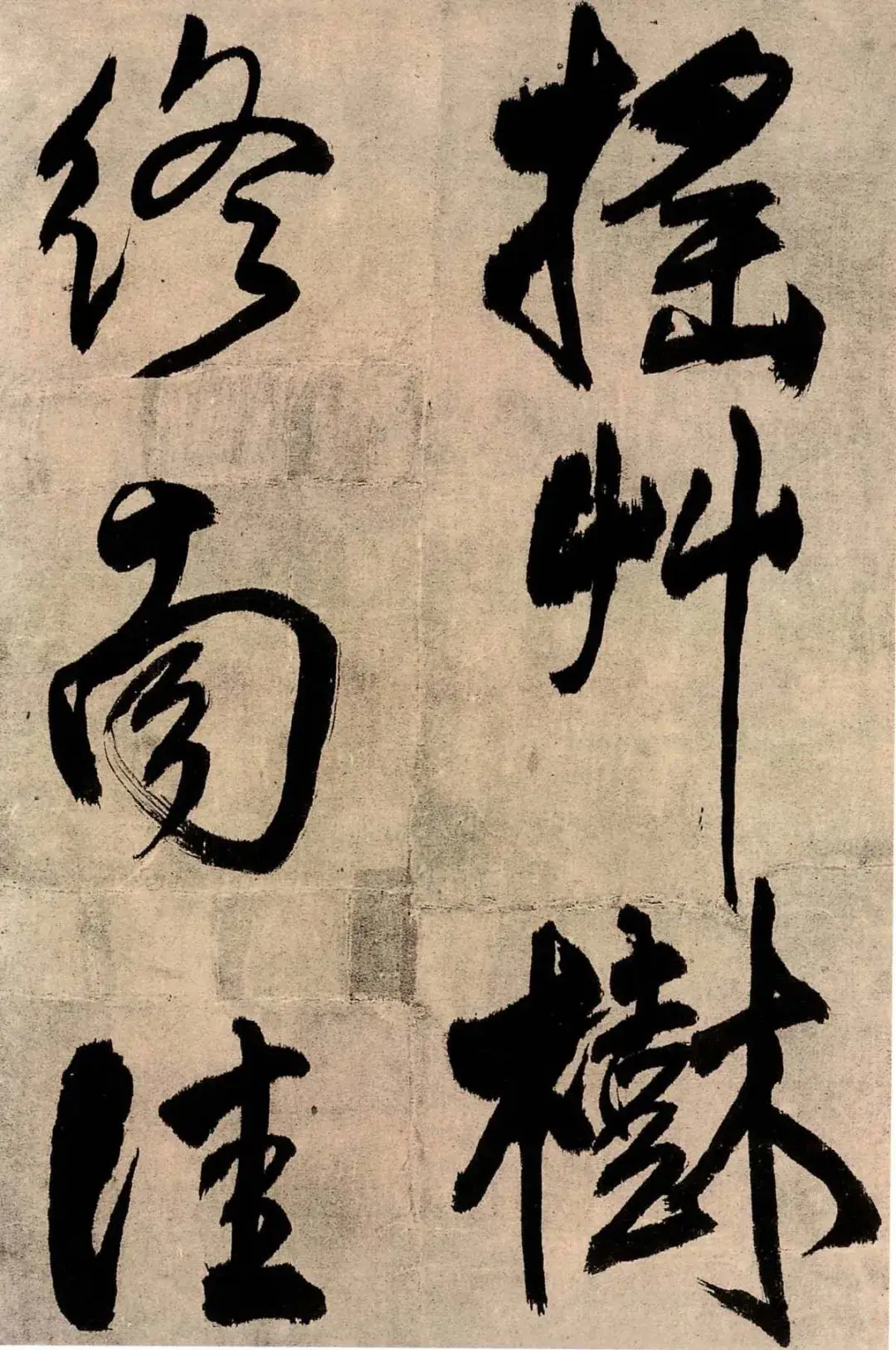

这种转变与他的晚年经历密切相关。明亡后,王铎降清,虽官至礼部尚书,但内心充满矛盾。此作书写时,他已步入暮年,书法不再刻意追求视觉冲击,而是回归自然,以苍劲的笔触表达深沉的情感。正如学者所言:“晚年的王铎,字里行间皆是人生况味。”

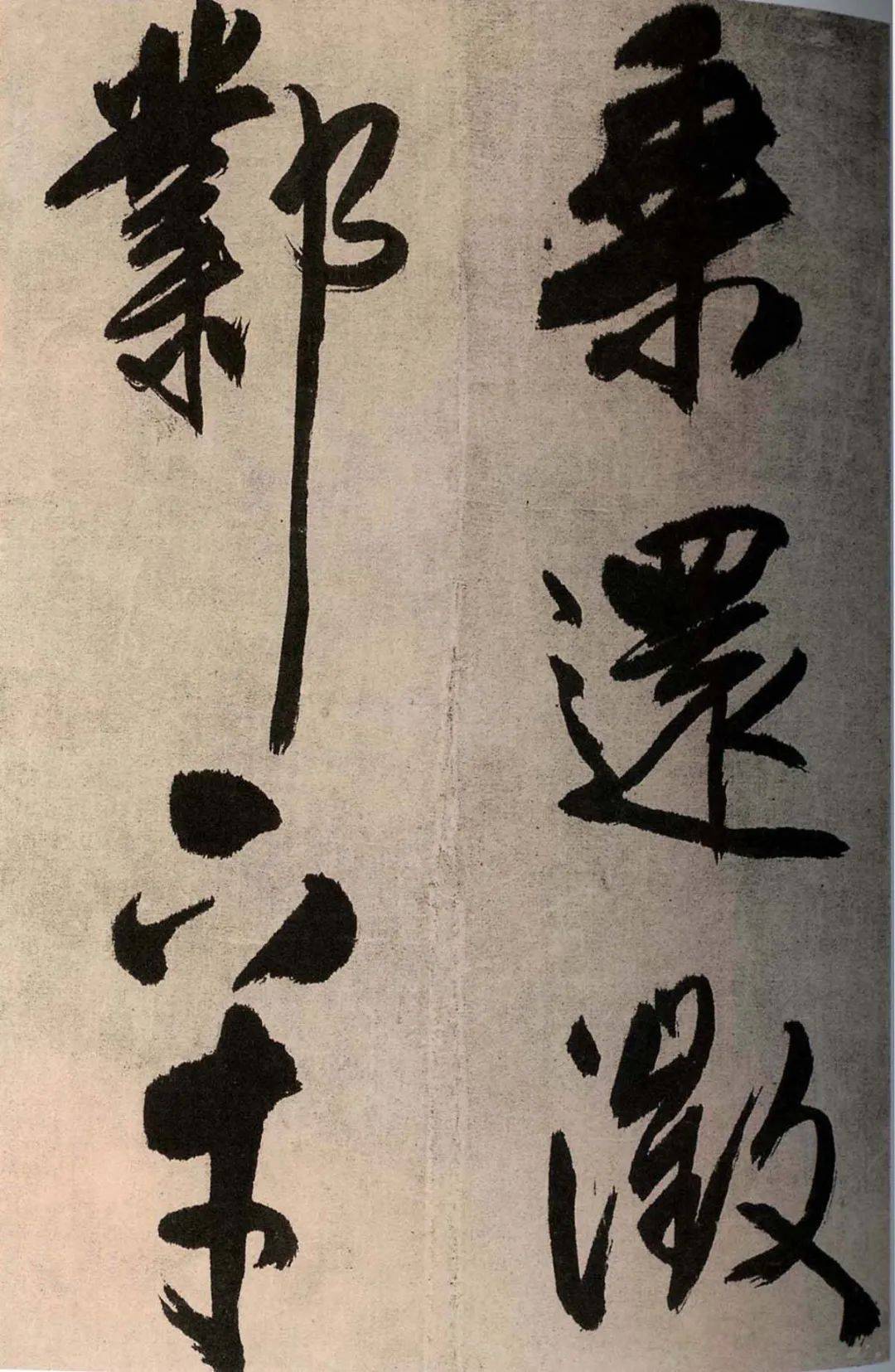

《七律铜龙晓》最显著的特点是“枯淡苍劲”。王铎善用飞白,此作中枯笔尤多,线条如老树盘根,充满岁月磨砺的痕迹。与早期作品相比,墨色对比减弱,但笔力更加深沉7。

在章法上,他放弃了惯用的倾斜造势,字字独立却又气脉相连。如“臣在东南独留滞”一句,笔势舒缓,仿佛在诉说一位老臣的孤寂。这种风格与杜甫晚年的沉郁诗风异曲同工,使书法与文学意境高度统一。

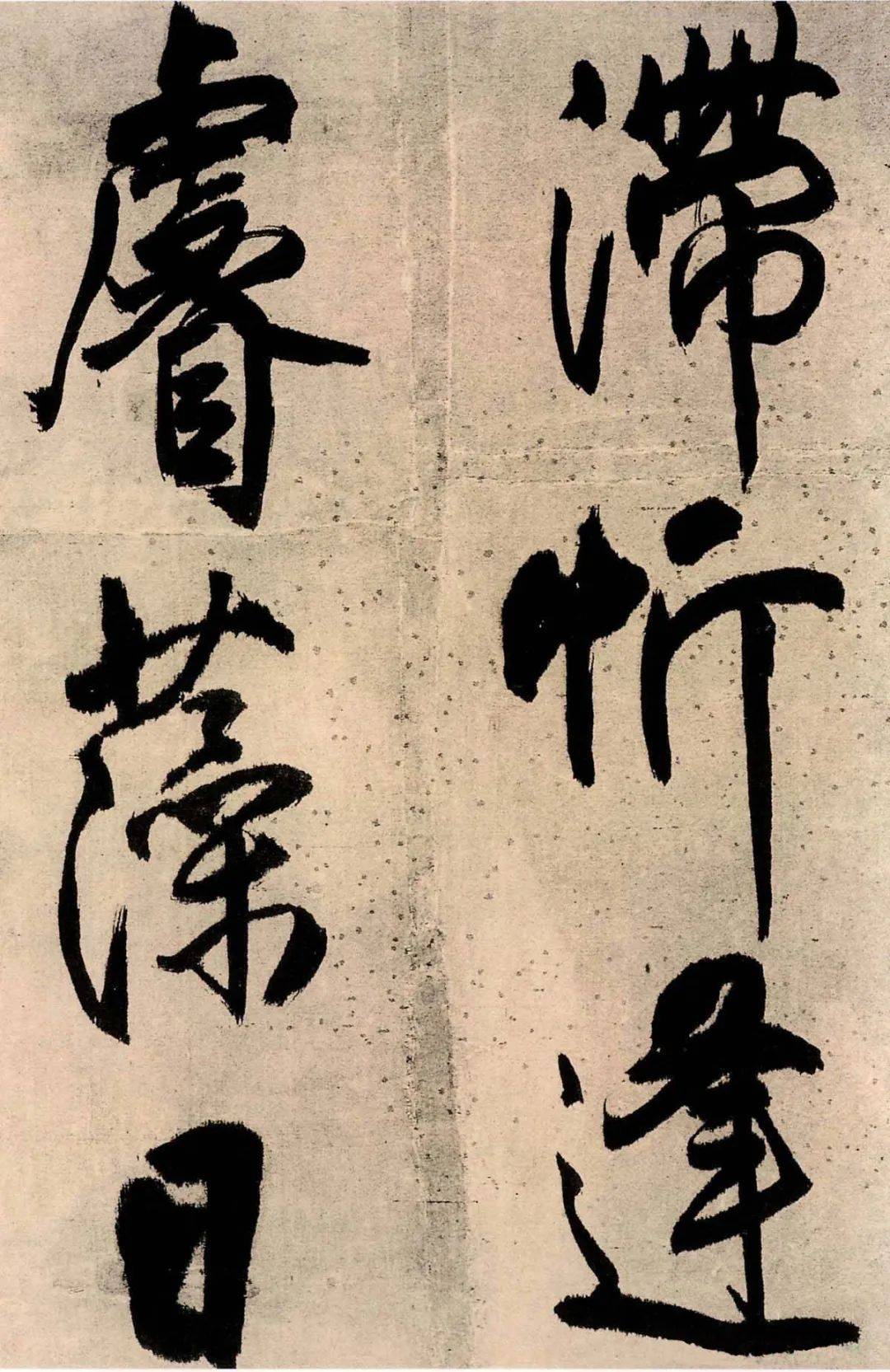

《七律铜龙晓》是王铎艺术生涯的收官之作,代表其书法从“雄奇”到“平淡”的终极蜕变。后世评价此作“如老僧入定,返璞归真”,在明清书法史上具有独特地位。

王铎的书法影响了后世众多书家,尤其是他对“碑帖融合”的探索,为清代书法开辟新路。而《七律铜龙晓》作为其绝笔,不仅是一件艺术珍品,更是一位巨匠留给世间的最后独白。

王铎行书《七律铜龙晓》高清欣赏